No.048 くせ取りの謎

実践!レディース・パターン教室 著:菊地 正哲

- 学習・知識

アパレル工業新聞 2025年1月1日発行 5面

この記事・写真等は、アパレル工業新聞社の許諾を得て掲載しています。

なんか、前回までのタイトルを振り返ると“パターンの基礎”と銘打っていた割には随分マニアックな中身になっていた感が否めないので、今回は反省を込めて“パターンの基礎”の文言をタイトルから消しました。前回はスカートのダーツ縫いとアイロン操作によるくせ取りについて触れたので、今回はくせ取りに焦点をあてたテーマにします。

くせ取りとは、布を曲面化するためのアイロン操作のことで、立体的な衣服のシルエットを得るために必要とされるテクニックです。『布は伸縮があって初めて曲面になる』ということを前回述べましたが、この場合の伸縮とは、縫い目をいせたり伸ばしたりする操作にあたります。これもくせ取りの一種でありますが、今回お話しするくせ取りは、布のたて糸とよこ糸の交差角を変える(せん断を変形させる)操作のことです。一般的にはこちらの方を“くせ取り”と称するケースが多いようです。

そこで今回は、くせ取り(せん断の変形)の原理を分かり易く解説し、いせや伸ばし(布の伸縮)による操作と比較して、布の曲面化にどのような違いがあるのかを考察します。

1.布の伸縮による曲面化

布の曲面化を分かり易く理解するため、鼓(つづみ)型と樽(たる)型の立体図形を使って解説する。鼓型の立体図形は衣服の身ごろのシルエットを、樽型はスカートのシルエットを想定している。どちらの図形にも共通して言えることは、上底と下底を結ぶ面上を通る垂直線の距離はどの位置でも同じであること。衣服に例えると、たて糸の長さはすべて同じと言い換えることが出来る。これらの立体図形には2通りの展開図が考えられる。まずは布の伸縮を前提とした展開図による曲面化の原理を解説する。

【1-1】鼓型の立体図形と展開図。

衣服の4面体を想定して、8枚のパーツによる構成としている。

【1-2】鼓型のパーツの構造を表した図。

8分割した扇形の図形を上下で組み合わせた構造であることが分かる。組み合わせた際に両脇に重なりが生じるので、Aの長さよりBの長さが短くなる。この重なり分を伸ばすことでBの長さがAの長さと同じなり、図のような鼓型の立体図形が形成される。

![実践!レディース・パターン教室48[1-1]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-1.jpg)

![実践!レディース・パターン教室48[1-2]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-2.jpg)

【1-3】樽型の立体図形と展開図。

こちらも8枚のパーツによる構成としている。

【1-4】樽型のパーツの構造を表した図。

鼓型とは逆に扇形の図形を上下反転して組み合わせた構造である。組み合わせた際に両脇に隙間が生じるため、Aの長さよりBの長さが長くなる。この隙間の距離をいせることでBの長さがAの長さと同じになり、図のような樽型の立体図形が形成される。

![実践!レディース・パターン教室48[1-3]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-3.jpg)

![実践!レディース・パターン教室48[1-4]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-4.jpg)

2.くせ取りによる曲面化

同じく鼓型と樽型の立体図形を使って解説する。こちらはくせ取りを前提とした展開図となっている。くせ取りによってせん断が変形することで何故曲面化するのか、その原理を解説する。

【2-1】くせ取りを前提とした鼓型の立体図形と展開図。

パーツの上底と下底が直線になっていて、扇形の組み合わせによる形状とは異なる。円柱の展開図(長方形)に中央部分を絞るダーツをとることで、鼓型の立体図形を再現しようとする構造である。衣服に例えると、よこ糸をすべて水平に通すことを目的とした形状と言える。

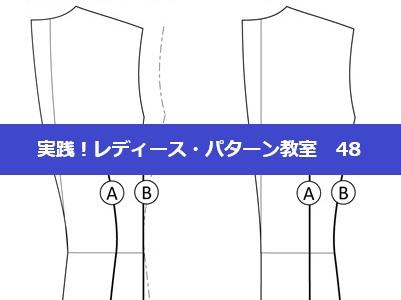

【2-2】鼓型(凹型)のくせ取りを表した図。

変形する前はAの長さよりBの長さの方が長い。これをBのラインが直線になるように変形させる。すると、たて糸とよこ糸の交差角が変わり、せん断が変形した状態になる。しかし、これによりBの長さがAの長さよりも短くなるという逆転現象が起こる。但し、実際には変形したせん断がそのままの形状で固定されることはなく、多少の戻りがある。せん断が戻ることでAとBの長さのバランスがとれて、滑らかな曲面体が形成される。これがくせ取りの原理である。

![実践!レディース・パターン教室48[2-1]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-5.jpg)

![実践!レディース・パターン教室48[2-2]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-6.jpg)

【2-3】くせ取りを前提とした樽型の立体図形と展開図。

鼓型と同様に、円柱の展開図の上底と下底にダーツをとって絞ることで、樽型の立体図形を再現しようとする構造である。

【2-4】樽型(凸型)のくせ取りを表した図。

鼓型と同様にAの長さよりBの長さの方が長い。これをBのラインが直線になるように変形させると、Bの長さがAの長さよりも短くなるという逆転現象が起こることも鼓型と同じである。やはり、滑らかな曲面体を形成するにはせん断の戻りをあらかじめ織り込んでおくことが前提となる。

![実践!レディース・パターン教室48[2-3]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-7.jpg)

![実践!レディース・パターン教室48[2-4]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-8.jpg)

3.くせ取りの矛盾点

くせ取りを前提とした立体図形を見ると、くせ取りの原理ではよこ糸が水平に通っていなければならないのだが、どちらも上底と下底が水平ではない。実は衣服にもこのような箇所が存在する。では、水平になるようにパーツ形状を修正するとどうなるのか?

【3-1】くせ取りを前提とした立体図形の上底の拡大図。

鼓型は接合部で上底が山になっていて、樽型は谷になっている。くせ取りによるせん断の変形は、実際にはパーツの角にまで及ばないことが表われている。

【3-2】上底のつながりを修正したパーツの図。

結果的に布の伸縮を想定したパーツ形状と同じ形状になってくる。鼓型においてはBの長さがAの長さより短くなり、これをくせ取りするとBの長さが更に短くなってしまうことになる。

![実践!レディース・パターン教室48[3-1]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-9.jpg)

![実践!レディース・パターン教室48[3-2]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-10.jpg)

――この矛盾を説明するとしたら、そもそも上底と下底の線のつながりが悪い時点でAとBの長さが同じでないことになる。この状態でこの立体図形が滑らかな曲面体を形成している理由は布が伸縮しているからだと言わざるを得ない。結局のところ、くせ取りの操作にもある程度の布の伸縮が伴っていると考えるべきだろう。これはあくまで理論上のことであるので、この矛盾をどう捉えるかは実際の布を使って試すしかない。

4.テーラード・ジャケットのくせ取り

テーラード・ジャケットの仕立てには、くせ取りを必要とする箇所が随所にある。熟練を要する箇所もあるが、ここでは後ろ身ごろを例にして、くせ取りの原理によるアイロン操作と、それに対して布の伸縮による考え方を解説する。

【4-1】くせ取りの原理とアイロン操作。

くせ取りの原理によれば、BL(バストライン)からHL(ヒップライン)までのたて糸の長さをAとし、同じくBLからHLまでの縫合線の長さをBとした場合、当然AよりBの方が長い。これをくせ取りにより縫合線を直線にすると、AよりBの方が短くなる逆転現象が起きる。

しかし、実際のアイロン操作は脇身ごろが縫合されている状態で行う。一般的な方法としては、図のように脇身ごろに地の目を通し、後ろ身ごろのよこ糸が水平に通るように引き上げてアイロンをかけるのだが…。

![実践!レディース・パターン教室48[4-1]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-11.jpg)

――Bは脇身ごろと同寸で縫い合わされているので長さはほぼ固定される。それに対し、よこ糸を水平にすることでAは逆に伸ばされることになる。うーん、これって正解?

【4-2】鼓型の展開図に例えた考え方。

ジャケットのパターンを鼓型の展開図のように、扇形の図形を組み合わせたものとして考える。すると、BLとHLは直線ではなくカーブになり、ウエストの脇には重なりが生じる。この考え方によるとAよりBの方が短くなる。この短くなった分を伸ばすことで本来のシルエットになる。

![実践!レディース・パターン教室48[4-2]](/shared/images/community/column_kikuchi_48-12.jpg)

――さて、どちらも立体的なシルエットを作るという目的は同じはずだが、AとBの長さの解釈が全く逆である。くせ取りの原理ではBは短くならなければならないが、扇形の理屈ではBは伸ばさなければならない。しかし、ジャケットのくせ取りではBは固定でAが伸ばされる。うーん、謎である。